(Par le Prof. Patience Kabamba)

Né en 1818 dans une famille pauvre de Trèves, en Allemagne, Karl Marx (1818-1883) est l'un des auteurs les plus cités et les moins lus. Il n’est pas rare d’entendre que Karl Marx était un bourgeois qui écrivait sur le prolétariat. Cette idée fausse n’est pas la seule qui affecte Marx. Parfois, cela vient des personnes apparemment bien instruites. Le film Young Karl Marx (2017), réalisé par Raoul Peck, raconte l'histoire de Karl Marx avant qu'il ne devienne le Marx que nous connaissons. Karl Marx a eu une vie très difficile à Londres. Il était constamment menacé d'expulsion parce qu'il avait du mal à payer son loyer. Il risquait à tout moment de se retrouver, lui et sa famille, à la rue. Il a vécu une situation financière très difficile. Deux de ses enfants sont morts de froid. Il n'y avait pas de chauffage. Il a sacrifié sa vie pour la libération de l'humanité. L'un de ses biographes les plus célèbres, Franz Mehring (2010), écrit :

Parmi les génies du XIXe siècle, aucun n’a souffert plus que le plus grand de tous les génies, Karl Marx. Il a dû lutter contre la pauvreté dès la première décennie de son activité publique, et lorsqu’il a émigré à Londres, il a dû supporter tous les fardeaux de l’exile. Cependant, les souffrances qui ont fait de son sort un destin prométhéen ne lui sont arrivées qu’à l’apogée de sa force, lorsque, dans ses efforts laborieux pour faire avancer la cause de l’humanité, il a été contraint de lutter jour après jour contre les soucis misérables et triviaux de la vie, de lutter avec acharnement pour obtenir les moyens de subsistance nécessaires pour lui et sa famille dans le cadre de la société bourgeoise (p.226) Marx a survécu grâce à deux amours: celui de son épouse Jenny Marx, née Johanna Bertha Julie von Westphalen (1814-1881) ; elle appartenait à la noblesse prussienne. Cependant, elle a dû sacrifier nombre de ses avantages pour le bien de son bien-aimé, Marx, qui se situait à la frontière entre un vagabond et un révolutionnaire. La famille de Jenny était contre ce mariage, mais elle l'aimait si passionnément qu'elle sacrifia sa vie aristocratique pour lui. Jenny a dû vendre ses bijoux plusieurs fois pour survivre avec Marx et les enfants. Elle a utilisé son héritage pour subvenir aux besoins de sa famille. Son frère fut également pendant un certain temps ministre prussien. Cependant, selon sa famille, Jenny a fait un mauvais choix. Jenny a également aidé à traduire les écrits de Marx en bon allemand. Elle était très présente au travail de son mari. Le deuxième amour qui a fait de Marx ce qu’il est aujourd’hui est son amour pour Engels (1820-1895). Marx et Engels n’étaient pas seulement des intellectuels, mais aussi des amis culinaires. Engels envoyait souvent de l’argent à Marx pour l’empêcher de vivre dans la rue. Engels était le fils d'un entrepreneur qui possédait une filature de coton à Manchester. Engels a envoyé une partie de la pension que son père lui avait versée à la famille Marx. Après la mort de son père, Engels devint président de l'usine familiale et envoya désormais régulièrement des chèques (mandats) à la famille Marx, qui put enfin pousser un soupir de soulagement. Marx a enfin pu boire un peu du vin qu'il aimait. À l’amour entre ces deux-là, il faut aussi ajouter son amour pour ses enfants. Les filles de Marx étaient très intelligentes. L'un de ses gendres, Lafargue, appartient à une lignée de descendants intellectuels de Marx. Intellectuellement, Marx s'est d'abord concentré sur la philosophie présocratique. Parce qu’il a compris très tôt que la philosophie

1

représente la possibilité d’une critique radicale du monde tel qu’il est. Il choisit de commencer par les peuples présocratiques qui déclaraient que le monde était inexorablement divisé en genos communautaire et en démos marchand. L’ancien monde des communautés d’êtres a été remplacé par le monde social de l’avoir (Cousin 2010). La philosophie est née comme une réflexion sur cette division. Les Pré-Socrates sont donc les griots qui ont fait prendre conscience au monde de la séparation inévitable de ces deux mondes dès le Néolithique. Marx a écrit son doctorat sur une comparaison entre Démocrite et Épicure. Mais peu après, il fut confronté à la grande figure de son temps, Hegel. Dans la Prusse du XIXe siècle, les gens étaient intellectuellement soit pour, soit contre Hegel. L'héritage de Hegel était tel que chaque intellectuel devait prendre une décision à ce sujet. Hegel a renversé la Symphonie de Kant, qui était en réalité une apologie de l’ordre mondial bourgeois. La Révolution française de 1789 a fourni à Hegel un argument pour rompre avec l’idéalisation kantienne de la bourgeoisie marchande. Hegel renverse Kant, mais toujours de manière politique, car il atteint l'État rationel. Pour Marx, Hegel a trahi sa méthode. Marx a mené la lutte des classes en poursuivant la méthode hégélienne au lieu d’un État rationnel. Le véritable sujet de l’histoire, de l’histoire dialectique de Hegel, c’est le prolétariat luttant pour sa libération et non l’État rationnel (Manuscrit de 1944). Le communisme n'est pas une continuation des révolutions léniniste, trotskyste, bolchevique, stalinienne ou maoïste. C’est du capitalisme d'État qui n'a rien à voir avec les idées de Marx. C'est pourquoi Marx a dit à la fin de sa vie : « Je ne suis pas marxiste »Tous les marxistes sont anti-Marx. Le marxisme est une symphonie dans laquelle le capital dilue les idées de Marx. Quelle est cette idée de Marx ? Marx lui-même a défini le communisme dans son livre, L'Idéologie allemande (1845-1846), comme le véritable mouvement contre le capitalisme. Ce n’est ni utopique ni anhistorique.

1

Le communisme est tout mouvement dans nos vies concrètes qui lutte contre le capitalisme, car ce dernier détruit nos vies, nos rêves, notre sexualité, notre joie. Le communisme cherche un monde qui ne soit plus gouverné par des propriétaires. Les trois principes du communisme peuvent être résumés comme suit : 1. Nous ne pouvons pas accepter que le monde des travailleurs soit sous le contrôle des propriétaires d'un capital extrêmement limité. Les propriétaires deviennent de moins en moins nombreux et de plus en plus riches, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Considérant le niveau local en République démocratique du Congo, le revenu moyen des ministres est de 9 000 dollars et celui des enseignants du secondaire de 150 dollars, il est inacceptable que des ministres et des parlementaires gagnent 60 fois plus que les enseignants. Positivement, le communisme permettra d'organiser la production au Congo, comme ailleurs, de telle manière que les effets de la subordination de la majorité à une petite élite au pouvoir ou à un petit groupe de politiciens ne se produisent pas. Au Congo, 1 pourcent d’individus font la politique, mais utilisent au moins 66 % des ressources du pays. 2. Le communisme soutient qu'il n'est pas nécessaire de diviser radicalement le travail en travail manuel et mental, ou en tâches administratives ou exécutives. Les métiers doivent être polymorphes et chacun doit pouvoir passer d’un métier à l’autre. 3. Aucun État n’est nécessaire. L'organisation de la société doit être prise en charge par les mouvements locaux. Nous pouvons organiser la société de manière à ce que chacun bénéficie de la production de chacun. Si nous étions bien organisés, chaque Congolais de 18 ans pourrait gagner un salaire mensuel de 1500 dollars, indépendamment de ce qu’il fait. Les États qui piétinent leur peuple, comme l'État congolais, devraient être abolis et remplacés par des organisations plus appropriées qui répondent aux souhaits fondamentaux de tous : bien

1

manger, être se faire soigner en cas de maladie et avoir la possibilité d'envoyer ses enfants dans des bonnes écoles et mourir paisiblement de leur vieillesse. Le monopole de la violence dont est investi l’État congolais doit le lui être retiré à travers des soulèvements populaires qui permettent de changer le paradigme de gouvernance en plaçant la majorité congolaise au centre de la production en tant que sujets et bénéficiaires sociaux. Nous avons hérité d'un paradis appelé Congo. Le Congo attend nos efforts pour faire de ce paradis qui a déjà du potentiel, une réalité.

All Stories

*L'Union pour la Paix et le Développement, UNIPAD en sigle, dans sa quête de sensibilisation des congolais, en général et des peuples du Kivu, en particulier, à la cohabitation pacifique des composantes tribales et éthiques, produit régulièrement des réflexions et des tribunes, dans des médias traditionnels ou en ligne. La présente réflexion portant sur la nationalité des Banyamulenges arrive dans un contexte régional très tendue avec la guerre que mène le Mouvement M23 et ses alliés contre le pouvoir en place en République Démocratique du Congo et ses alliés ainsi que les rumeurs persistantes de la révision de la Constitution du 18 février 2006. De même, le peuple congolais tout entier est dans l'expectative d'une révision constitutionnelle selon des rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. Ces deux éléments font renaître les démons de la division ethnique et donnent la part belle aux apprentis politiciens et pseudo-scientifiques à débiter des thèses divisionnistes allant jusqu'à contester la nationalité à certains compatriotes congolais. L'on comprend bien qu'il s'agit là des manœuvres tendant, soit d'impliquer tacitement et globalement ces compatriotes dans cette guerre injuste nous imposée, soit à préparer les esprits et l'opinion nationale et internationale sur une probable révision des dispositions constitutionnelles sensibles dont celle sur la nationalité. Notre réflexion est une réponse à toutes ces agitations qui refont surface, qui ne servent pas la paix et le développement de notre région longtemps soumise à des guerres cycliques. Nous allons diviser notre analyse en trois parties

1

principales que sont les généralités où nous présenterons les Banyamulenge et les autres Tutsi du Kivu, les différents textes des lois sur la nationalité congolaise et les conclusions sous la forme des recommandations. I. DES GÉNÉRALITÉS A. Qui sont les Banyamulenge ? Les Banyamulenge constituent un peuple issu des grandes migrations qu'a connu l'Afrique, des temps immémoriaux jusqu'à la fin du 19e siècle et qui se sont poursuivies jusqu'aux indépendances de la plupart des pays africains, dans les années soixantes. Il convient de noter, avant de continuer, que ce peuple Tutsi du groupe Nilotique, s'appelait peuple Ruanda ou Banyaruanda, selon la description faite par le géographe WEISS, dans son livre intitulé Le pays d'Uvira Cette appellation, prêtant à confusion avec les Banyarwanda, citoyens de la République du Rwanda, a été abandonnée au début des années soixante-dix au profit de celle des Banyamulenge à l'initiative des sages et intellectuels de cette communauté ethnique, dont l'Honorable Frédéric GISARO MUHOZA, père de l'actuel Ministre des ITPR, Alexis GISARO MUVUNYI, membre du Gouvernement de Mme Judith SUMINWA. Des auteurs, essentiellement européens, ont abondamment écrit à propos des migrations du peuple Ruanda (Banyamulenge et autres) vers l'espace du Kivu actuel, de manière générale et la région de Fizi, Mwenga-Itombwe et Uvira, en particulier : - Selon René LOONS, l'entrée des Banyaruanda sur le sol de l'actuelle RDC aurait été constatée sous le règne du Roi GAHINDIRO du Rwanda entre 1746 et 1802 correspondant au règne du Roi des Bafuliiru LWAMWE LWE MBAKO, - Jacques DEPELCHIN abonde dans le même sens mais y ajoute une deuxième vague migratoire située entre 1855 et 1895 sous le règne du Roi RWABUGIRI du Rwanda, - WEISS, par contre, situe l'établissement des premiers Ruanda au village de Galye dans l'actuelle Chefferie des Bavira en 1881. Il en donne la description suivante : ...peu avant l'année 1900, quelques familles Tutsi fuyant le Rwanda, traversèrent la Ruzizi, pénétrèrent au Congo et se fixent à Lemera dans la Chefferie des Bafuliiru, les descendants de ces immigrés gagnèrent l'actuelle Chefferie des Bavira et y fondèrent les villages de Galye, Munanira, Kishembwe et KalongeKataka. Ces villages étaient essentiellement dirigés par eux, selon un autre récit produit par René LOONS dans son livre Le Territoire des Bafulero. Malheureusement ces sources et nombreuses d'autres encore, ne s'accordent pas sur une date précise pouvant être considérée comme point marquant le début des arrivées de ce peuple dans les espaces susmentionnés. Cette difficulté serait le résultat des migrations par vagues successives ainsi que du fait de la rédaction a posteriori des récits sur ces migrations, les auteurs n'ayant pas été des témoins oculaires de ces événements. Toutefois la somme

1

des récits s'accordent sur le fait que le peuple Ruanda était présent sur le sol de l'actuelle République Démocratique du Congo avant 1885, date du partage de l'Afrique par des puissances européennes à Berlin, en Allemagne. L'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi les récits présentés n'indiquent pas le passage des Ruanda au village MULENGE pour justifier l'appellation de Banyamulenge ? Il existe également des récits des auteurs européens qui font allusion à cet établissement du peuple Rwanda au village Mulenge, les enquêtes sociologiques postérieures auprès de sages de ce milieu ayant confirmé les faits. En effet, une première vague des Ruanda conduits par SAGITWE, serait partie de KAKAMBA, actuel Groupement du même nom dans la Chefferie Plaine de la Ruzizi, précisément au lieu actuellement, appelé BWEGERA et aurait atteint Lemera, sous le règne du Roi des Bafuliiru NYAMUGIRA II qui, après leur bref séjour dans la capitale de ce royaume, leur aurait demandé d'aller s'installer au village MULENGE, déjà occupé par des pygmées BASHAMWA, ascendants de l'actuel Chef du Village Mulenge I, Monsieur YAWÉ. Ce séjour plus ou moins longue des Ruanda dans ce village, aurait été à la base du choix de l'appellation de Banyamulenge en lieu et place de celle de Banyaruanda prêtant à confusion comme ci-haut décrit. Disons en passant que selon les mêmes récits des vieux sages, SAGITWE aurait été surnommé KAYIRA à cause de sa question répétitive qu'il ne cessait de poser aux autochtones pygmées en voulant s'orienter. Il aimait dire en Kinyaruanda : mundangire a kayira ko kujya ku Murenge signifiant littéralement Indiquez-moi le chemin de Mulenge De là son surnom aurait pris de forme jusqu'à surplanter son vrai nom de SAGITWE. Ses descendants portent encore, jusqu'à ce jour, ce nom comme identifiant de leur famille du clan ABASINZIRA. De MULENGE, un grand groupe des Ruanda, conduits toujours par le même chef SAGITWE KAYIRA, migra vers le sud et s'installa à MUHANGA. Rappelons en passant que l'Honorable Frédéric GISARO MUHOZA est né dans ce village du Groupement de Kigoma, Chefferie des Bafuliiru, Territoire d'Uvira dans la Province du Sud-Kivu, même si sa famille a dû, par la suite, migré vers la région de RURAMBO. C'est de ce village MUHANGA que seraient partis les Ruanda, dont parle WEISS, dans son récit et qui auraient pris la direction sud vers les hauteurs de l'actuelle Chefferie des Bavira qu'ils ont atteint en 1802. Sans poursuivre avec d'autres récits sur l'établissement des Ruanda dans les Territoires de Fizi et Mwenga-Itombwe, revenons sur la confusion délibérément orchestrée concernant les Banyamulenge migrants de la période précoloniale et les réfugiés Tutsi Rwandais de 1959. Ces réfugiés fuyant la répression des militants du PARMEHUTU, parti de Grégoire KAYIBANDA, ayant déchu le Roi KIGERI V, se sont déversés dans les 4

1

pays limitrophes du Rwanda. Au Congo, précisément dans l'actuelle Sud-Kivu, ils ont été installés dans des camps des réfugiés de Lemera, Mulenge et Katobo, dans la Chefferie des Bafuliiru, par le HCR. Comme à tous les réfugiés, il leur avait été demandé de s'abstenir d'interférer dans la politique du Congo. Cet organisme de l'ONU connaissait le passé politique de ces réfugiés dans leur pays d'origine. Avec les troubles politiques des années qui ont suivi l'accession de notre pays à l'indépendance, le HCR, informé d'une éventualité de l'extension de la rébellion muleliste vers l'Est du pays, précisément dans le Territoire d'Uvira, a pris des précautions de transférer ces réfugiés vers le Camp abritant d'autres Tutsi au site de GATERI, dans l'actuelle province de CIBITOKE au Burundi voisin. C'est de cette manière que les camps de Lemera, Mulenge et Katobo auraient été vidés de leurs réfugiés Tutsi Rwandais avant le début de la rébellion de 1964, dans la région d'Uvira. Le reste des réfugiés éparpillés à travers la plaine de la Ruzizi, se sont vus contraints de fuir vers le Burundi au début des hostilités mulelistes. Il est, en effet, malhonnête de considérer ces réfugiés de 1959 comme étant les mêmes Banyaruanda devenus Banyamulenge, pour des raisons susmentionnées. B. Les Banyamulenge sont-ils des congolais ? Une partie de la réponse est déjà donnée dans la description ci-haut faite sur leur installation très ancienne sur l'actuel territoire de la RDC. En effet, tous les récits écrits ou provenant de la tradition orale, confirment à suffisance cette évidence. Il serait, en effet, arbitraire de considérer comme réfugiés, les membres d'un groupe socio-anthropologique qui s'est installé dans une région avant le partage de l'Afrique par les puissances européennes, qui ont fixaient les limites fondatrices des États actuels. Quel que soient les textes forgés sur la question sur la nationalité congolaise, aucun ne permet de démontrer l'exclusion des Banyamulenge de cette nationalité congolaise. Des politiciens et autres pseudo-chercheurs à la recherche de positionnement et de clientélisme politiques, s'activent à démontrer sans convaincre, que les Banyamulenge ne constituaient pas une ethnie ou une tribu congolaise aux termes des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006. Ils fondent leur argumentaire sur le fait que cette dénomination ne figurerait pas sur la liste des 450 tribus et ethnies fondant le peuple congolais. S'il ne s'agirait pas d'une ignorance, ce serait alors un acte délibéré pour nuire. Nous venons de démontrer, sous réserve d'être scientifiquement contredit, que les Banyamulenge actuels, jadis appelés Banyaruanda, sont le même groupe ethnique présent sur l'actuelle RDC avant même la création de l'État Indépendant du Congo par Léopold II, Roi des Belges.

1

En plus, existe-t-il un document juridique qui limite les ethnies et tribus de la RDC à 450 pour que toute autre découverte d'omissions éventuelles fasse l'objet du vote d'une loi additive ? Nous voudrions citer ici le cas des pygmées qui sont, dit-on les premiers occupants de la RDC. Quelqu'un peut-il nous donner le rang qu'occuperaient ces compatriotes sur cette fameuse liste des tribus et ethnies de la RDC ? C'est dire donc que brandir cette liste ne constitue en rien une preuve de la négation de la nationalité des Banyamulenge. En conséquence et au terme de l'article 10 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006, tout membre de l'ethnie Banyamulenge, qui n'a pas opté pour une autre nationalité, est congolais d'origine comme tout autre congolais du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et Sud, remplissant les conditions requises par l'alinéa 1 de l'article constitutionnel ci-haut, mentionné. Les pseudos chercheurs actuels recourent à des théories très anciennes pour expliquer le déni de nationalité aux Banyamulenge et à leurs congénères Tutsi en avançant des critères comme : - La culture incompatible à celle des autres congolais Ces chercheurs ignorent volontairement que les éléments constitutifs de toute culture d'un peuple sont principalement la langue, les us et coutumes (mariage, éducation sociale, mode de vie etc.) Pouvons-nous savoir si les 450 tribus et ethnies actuellement brandis comme constituant le peuple congolais, auraientils la même culture ? Nous avons également découvert que cette théorie de l'uniformité de la culture vient des penseurs et anthropologues allemands, précurseurs de l'idéologie nazie sur la suprématie des races humaines. Tout le monde connaît les ravages de cette théorie lors de la seconde guerre mondiale provoquée par le tristement célèbre Adolf Hitler. Six millions des juifs ont tués dans ce qui est aujourd'hui reconnu comme étant le plus grand holocauste du 20e siècle. - L'acceptation par les autres groupes ethniques ou tribaux Il s'agit d'une autre absurdité avancée par des aventuriers chercheurs. Notre pays a connu des affrontements entre des tribus voisines dans l'Équateur (la guerre des Enyele), dans le Mai-Ndombe, où l'administration du Territoire concerné a été jusqu'à ce jour confiée à un Colonel FARDC de l'ethnie Banyamulenge, ayant arrêté les tueries mutuelles entre ces compatriotes ainsi que récemment dans les plateaux des Bateke où deux tribus s'entredéchiraient. Ceux qui se sont affrontés dans tous ces coins du pays restent congolais malgré leurs différends et les affrontements qui s'en ont suivi. - Les Banyamulenge seraient à la base des guerres qui ont déchiré le pays. D'où ils ne peuvent être considérés comme des congolais. Cet argument ne tient non plus la route car il n'est, non seulement basé sur la globalisation des actes commis par une infime partie des Banyamulenge, mais aussi, il démontre l'ignorance de l'histoire des conflits armés de notre pays.

1

Tenez, le 11 juillet 1960, Moïse CHOMBÉ proclame la République du Katanga, ses mutins et lui-même sont du Haut Katanga, en majorité de la tribu Karund ou Karunda. Ont-ils été déchus de leur nationalité congolaise après leur défaite ? Dans les années quatre-vingt, L.D KABILA dit Mzee, mène des expéditions meurtrières dans le Territoire de Moba dans l'actuelle province de Tanganyika. Est-il devenu étranger après son échec face aux forces régulières ? Ma conclusion est sans appel, les Banyamulenge sont des congolais d'origine. Ils sont appelés, comme tous les congolais, à faire preuve de patriotisme sans faille. II. DES TEXTES DE LOIS SUR LA NATIONALITÉ CONGOLAISE Nous n'avons rien de long à disserter là-dessus sauf de dire que l'instabilité de ces textes ont, plus d'une fois, rendu apatrides des centaines des milliers des compatriotes et créé des foyers des tensions ethniques qui s'observent, jusqu'à présent, dans la région. Sans trop entrer dans les détails de toutes les lois sur la nationalité congolaise, voyons comment l'une d'elles a contribué à exacerbée les divisions des peuples du Kivu. Il s'agit de la loi Nº 1981/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise. Ce texte est considéré comme celui qui a rendu apatride les Banyamulenge et autres Tutsi du Kivu. Dans son exposé des motifs, il est expressément écrit ce qui suit : Tirant toutes les conséquences de ce principe, la présente, outre qu'elle abroge la loi Nº 72-002 du 5 janvier 1972, annule---l'article 15 de ladite loi qui accordait collectivement la nationalité à certains étrangers établis au Zaïre Ainsi, l'article 4 de cette loi disposait de la manière suivante : Est zaïrois au terme de l'article 15 de la Constitution, à la date du du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes. Jusquelà, les Ruanda de WEISS dits Banyamulenge, à ce jour, se trouvaient dans la période leur conférant la qualité d'être appelés zaïrois (actuellement congolais). Mais une confusion a été savamment entretenue dans cette nouvelle loi surtout dans son application sur le terrain. Certaines personnes bien qu'installées dans l'actuelle RDC dans la période fixée par cette loi, se verront considérées comme des étrangers au motif fantaisiste qu'il était impossible de distinguer les Tutsi et de les classer selon les dates de leur arrivée. Les pouvoirs publics, se référant à la fameuse liste des 450 tribus et ethnies, ont carrément ignoré la nationalité des Tutsi, de Rutshuru à Minembwe en passant par Masisi et Kalehe montagneux au motif qu'ils n'appartenaient à aucune tribus parmi les 450. Comme conséquence de cette nouvelle loi, il y a eu : - des centaines des milliers des compatriotes rendus apatrides, - sabotage en 1984, des opérations de recensement général dans le Rutshuru, Masisi, Kalehe et les hauts plateaux de Fizi, Mwenga-Itombwe et

1

Uvira, - Invalidation des mandats des de tous les Tutsi délégués de leurs base à la Conférence Nationale Souveraine, CNS de 1991-1992, au motif de détention d'une nationalité douteuse sans autre forme de recours. Cette mesure avait entraîné également l'invalidation d'autres ressortissants du Kivu à faciès Tutsi, principalement certains Bashi et Bahavu. Cette loi a été brandie en 1995 au cours d'une des plénières du Haut Conseil de la République/Parlement de Transition (HCR/PT) issu de la Conférence Nationale Souveraine. Une Commission avait été mise en place pour investiguer au Nord-Kivu et au SudKivu en vue de recenser les étrangers et décider de leur sort. La Commission VANGU, du nom de son Chef de délégation, l'honorable VANGU MAMBUENI, s'était alors transportée sur le terrain et produit un rapport sans surprise : les Tutsi dits rwandophones pour la circonstance, étaient des étrangers. La plénière dirigée, ce jour-là, par le Vice-président du HCR/PT, l'honorable ANZULUNI BEMBE, en l'absence de son Président, l'Archevêque MONSENGWO PASINYA, prendra une résolution historique d'expulser du territoire national, sans autre forme de procès, non seulement tous les réfugiés hutu rwandais de 1994 mais également tous les supposés étrangers, les rwandophones Tutsi, au 31 décembre 1995. Cette résolution rencontrera l'opposition des certains conseillers de Mobutu, la jugeant très dangereuse pour la sécurité intérieure et extérieure du pays et ne sera plus appliquée. Voilà le décor dans le lequel la guerre dite de l'AFDL, que des journalistes étrangers ont, abusivement appelée guerre des Banyamulenge, surprend les autorités zaïroises. Cette guerre et d'autres qui ont suivi, n'ont jusqu'à ce jour, réussi à trouver des solutions aux problèmes ethniques du Kivu malgré la loi actuelle sur la nationalité congolaise qui semble pourtant avoir été rationnelle par rapport aux textes précédents. Bien que l'apatridie consacrée par la loi de 1981 ce soit éloignée d du présent texte, des politiciens et autres opérateurs extrémistes continuent à distiller des messages de haine ethnique non seulement dans les réseaux sociaux mais chose étonnante, même dans le Temple de la démocratie à savoir l'Assemblée nationale. En effet, les envolées oratoires rappelant les débats au sein du Haut Conseil de la République/Parlement de Transition, avaient été entendues et des termes comme Tutsi Rwandais ou réfugiés Rwandais avaient refait surface. Il est à rappeler que la plénière s'était enflammée de manière inattendue lors du débat sur, l'on s'en souvient, l'installation de la Commune de Minembwe. III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS L'analyse que nous venons de proposer aux congolaises et congolais, est une alerte provenant d'un observateur avisé des questions de sécurité, paix et réconciliation dans la région du Kivu. Nous sommes partis de la question de savoir si la nationalité des Banyamulenge était une réalité ou un leurre politique. Après passage en revue des évènements qui se sont déroulés au Kivu

1

en général et dans la région des hauts plateaux du sud de la province du SudKivu en particulier, il va de soit que les Banyamulenge et autres Tutsi de Kalehe et du Nord-Kivu, sont bel et bien des congolais au terme des dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006. Mais les pouvoirs publics n'ont jamais mis en place des structures pour la vulgarisation de cette disposition et informer correctement les congolais sur la problématique de la nationalité des Tutsi et de leur éviter des interprétations erronées, conduisant très souvent à des heurts à caractère ethnique. Il est dès lors clair que cette disposition supposée avoir fixé les conditions requises pour qualifier les habitants de la RDC comme congolais ou pas, peine à être acceptée par une partie non négligeable de la population congolaise. D'où ce que nous avons appelé un leurre politique auquel nous concluons sans ambages. Que faut-il faire pour que cette situation s'amé s'améliore et devienne conforme à la Constitution et à la loi sur la nationalité ? Des recommandations ci-après, sont préconisées. Il s'agit de : 1) La création d'une Commission Vérité et Réconciliation pour les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu à la manière de l'Afrique du Sud, et ceci, à l'issu d'une Conférence à organiser sur la sécurité et la paix au Kivu, pour : - Passer au peigne fin tous les cas de violations mutuelles des droits de l'homme, - Amener le peuple de cette région à se pardonner mutuellement et d'enterrer la hache de guerre, - Proposer des projets intégrateurs capables de mettre ensemble les ex-belligérants lors de l'exécution desdits projets, 2) Mettre en place une programme spécial de reconstruction du Kivu Cette espèce de "Plan Marshall" pour le Kivu aurait comme objectif de refonder le tissu socioéconomique de cette région dévastée par des guerres récurrentes. Ce gigantesque plan nécessiterait l'appui des partenaires traditionnels de la RDC. Il concernerait toutes les populations des zones touchées par les conflits armés dans le Kivu (Nord-Kivu et Sud-Kivu) 3) Mettre en place des mécanismes pour une Justice transitionnelle pour : - Juger les cas des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par tous les belligérants depuis 1996 à ce jour, - Exiger des réparations éventuelles en faveur des victimes vivantes ou de leurs proches, - Indemniser les populations de plusieurs manières pour leur permettre de reprendre leurs activités économiques traditionnelles. 4) Financer les activités du P-DDRCS (Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation). 5) Clarifier le rôle du P-DDRCS par rapport à la RAD (Réserve Armée pour la Défense de la République) et éviter ainsi la confusion pouvant entraîner des heurts dans leur application sur le terrain,

1

6) Aux parlementaires et autres politiciens congolais, d'éviter toute manipulation des dispositions constitutionnelles sur la nationalité congolaise et mettre plutôt définitivement un terme à l'apatridie politique des certains compatriotes, source des malaises et des conflits armés interminables ainsi que de l'instabilité chronique dans la région du Kivu. Merci encore pour avoir accepté de nous lire. L'œuvre humaine étant toujours imparfaite, nous nous mettons, dès à présent, à la disposition des lecteurs, pour des éventuelles corrections, suggestions ou recommandations supplémentaires, allant dans le sens de ne rechercher que la paix, la réconciliation, pour un développement durable de notre pays, en général, et de la Région du Kivu, en particulier. Fait à Bukavu, ce 28 septembre 2024. Godefroy Muhivwa Ngwebo, Député national honoraire, Expert en paix et réconciliation à l'Est du pays et dans la région des grands lacs Contacts : WhatsApp : +243891922169 Tél : +243998911088 E-mail :

Adolphe Muzito, Premier Ministre Honoraire et Leader de Nouvel Elan

Professeur Yangambi Matthieu Waakal’Ewae

Tribune libre

Tentatives des réponses aux questions soumises

par M. Muzito, Ancien Premier Ministre

de la République Démocratique du Congo

(Par le Professeur Yangambi Matthieu Waakal’Ewae)

|

Dialogue : pourquoi faire, entre qui et autour de qui ? RDC : Adolphe Muzito pose dix questions à la classe politique congolaise ! Publié par La Prospérité septembre 23, 2024 Adolphe Muzito Fumutshi, Premier Ministre Honoraire et Leader de Nouvel Elan. |

‘’Les discussions et échanges, dans le cadre du dialogue, autour de ces dix questions permettront de retrouver, d’une part, la cohésion et l’unité nationales face à l’agression de notre pays, dans sa partie Est et, d’autre part, la paix et le développement sur l’ensemble du territoire national’’, soutient, mordicus, Adolphe Muzito Fumutshi, Premier Ministre Honoraire et Leader de Nouvel Elan.

Dialogue : pourquoi faire, entre qui et autour de qui ?

Notre point de vue : Le dialogue est ce que nous ne souhaitons pas vraiment car les dialogues passés ont toujours abouti aux partages du gâteau-Congo entre les participants et/ou groupes participants. Nous pensons plutôt que compte tenu de la situation sociale dégradante du peuple Congolais et l’insécurité à l’Est du pays qui annihilent l’avenir des jeunes et les maintiennent dans une souffrance quotidienne sans issue entretenues par des ennemis du Congo, un Forum Patriotique Indépendant, a l’instar de la Conférence Nationale Souveraine (CNS)du temps du Président Mobutu, aboutirait à une cohésion nationale tant souhaitée et qui serait un catalyseur pour la fin de la guerre à l’Est et la prospérité pour le Congo entier.

M. Muzito : Si nous pouvons être d’accord avec l’idée d’un dialogue, les 10 questions que celui-ci pourrait ou devrait soulever sont les suivantes :

- Quelle est l’opportunité dudit dialogue et quels seraient les sujets à y traiter ?

Notre point de vue : A lieu de parler du dialogue, nous voudrions plutôt parler du Forum Patriotique Indépendant (FPI), qui serait une réunion des penseurs congolais en vue de prescrire des solutions indispensables pour remettre au Congo sa réputation de l’autrefois.

Les sujets à traiter dans le FPI seraient tous les sujets qui concernent la vie sociale et économique des Congolais et le développement du Congo. Après un « Brainstorming » patriotique, les problèmes seront détectés et clarifiés puis discutés profondément par des penseurs spécialistes en la matière.

- Qui en seraient les parties-prenantes ?

Notre point de vue : Des penseurs sélectionnés membres de l’Union Sacrée pour la nation, membres de l’opposition, membres de la société civile ainsi que des penseurs indépendants « free-lances » vivant au Congo comme dans la diaspora seront les parties-prenantes. - Quelle serait l’Autorité organisatrice dudit dialogue ?

Notre point de vue : Avec des cris constants pour la paix et de la prospérité au Congo, avec la recherche profonde de la cohésion nationale, toute autorité nationale qui œuvre pour le développement du Congo doit se sentir interpellée et obligée de contribuer à des résolutions pour le bien-être des Congolais et le développement du Congo. Pour ainsi dire, le FPI interpelle le Président de la République Démocratique du Congo. Il est toutefois libre de répondre à cette interpellation ou de simplement l’ignorer. - Quel serait le texte (privé ou public) qui instituerait ce dialogue ainsi que l’instance chargée de le coordonner ?

Notre point de vue : Tout doit être adopté à partir de la CNS puis adapté aux réalités politiques actuelles. Ça ne sera pas réinventer la roue plutôt l’ajuster pour améliorer.

L’organisation interne du FPI se choisira un coordonnateur des activités.

- Quelle serait la nature juridique de ses résolutions ou actes ?

Notre point de vue : Puisque le Forum sera Patriotique et Indépendant, les penseurs dans le Forum, les juristes, seront dans l’obligation de traiter des problèmes juridiques avant les démarrages des travaux pour que les résolutions ou actes soient opposables à tous les Congolais. Ainsi, les négativistes et les ennemis du Congo seraient facilement identifiés.

- Quelle serait l’opposabilité des résolutions ou des actes de ce dialogue vis-à-vis des Institutions de la République et du peuple Congolais ?

Notre point de vue : La République Démocratique du Congo appartient au peuple Congolais. Mais les politiciens véreux cherchent à s’en approprier par des mauvaises manières et des actions antipatriotiques. La cohésion nationale recherchée est à la base de cette appartenance irrévocable et inhérent à la nature Congolaise. Le peuple a droit de se mettre ensemble pour chercher des solutions nécessaires pour développer le pays. Cela va de leur responsabilité, de leur obligation d’assainir la politique nationale pour le bien de chaque citoyen et pour valoriser la DRC. Les penseurs dans le FPI représenteront le peuple congolais et les débats seront focalisés et basés sur le bien-être du Congo et du peuple Congolais. Le peuple d’abord et le peuple est Roi. Nous devons entrer dans le FPI riches de cette mentalité patriotique.

- Ce dialogue serait-il investi du pouvoir de préparer à l’intention du peuple un projet de Constitution définitive en vue de dissoudre l’actuelle Constitution (de Février 2006) adoptée par un parlement de facto où siégeaient des députés non élus, mais plutôt nommés par un Président de la République, lui-même non élu et promulguée par le même Président de facto, Monsieur Joseph Kabila ?

Notre point de vue : Les membres sélectionnés pour participer au Forum ressortiront de toutes les provinces du pays. Ce qui signifie que le Forum sera représenté par des penseurs ressortissants de toutes les provinces. Ces penseurs travailleront pour la survie du Congo et du peuple Congolais. Par conséquent, pour démontrer le patriotisme et le nationalisme, nul ne pourrait se permettre de banaliser les résolutions requises pour un meilleur avenir du Congo et du peuple Congolais.

Si les penseurs dans le Forum décident du changement de l’actuelle Constitution (de Février 2006), c’est que le peuple Congolais approuve le changement. Les penseurs dans le Forum ne travailleront pas pour avancer les partis politiques ou des individus plutôt pour peaufiner l’honneur du Congo et du peuple Congolais.

- Quelles seraient les Institutions (actuelles ou de Transition) chargées d’appliquer ces résolutions ou ces actes ?

Notre point de vue : Les institutions chargées d’appliquer les résolutions ou les actes du Forum seront décidés dans le Forum pour éviter ou éliminer les tendances dictatoriales de certains et favoriser la gouvernance ou la démocratie pour la réussite de la refondation de la nation congolaise.

- Lesdites Institutions seraient investies de leurs attributions par quelle Autorité ?

Notre point de vue : La première autorité nationale, contesté ou non, est le garant de la paix et de la prospérité au Congo. Avec toute cette charge, la capacité de porter le Congo dans son cœur, Il serait inconcevable qu’il ignore cette interpellation sans justifications solides et convaincantes. Les Congolais respectent leurs autorités même si elles prenaient des décisions incompatibles a leurs sorts.

- Quel serait l’objet d’une réconciliation éventuelle et qui seraient les parties-prenantes concernées par ladite réconciliation ?

Notre point de vue : Les membres participants au Forum auront comme mission de réconcilier les enfants du Congo dans l’esprit de « les linges salles se lavent en famille ». De façon inhérente, tout Congolais aime le Congo. Sans cet amour profond du Congo, les ennemis du Congo auraient déjà à diviser ou à dépecer le Grand Congo en quelques petits pays : diviser pour régner facilement (divide and conquer).

Sans parler de parties-prenantes, le peuple Congolais sera le seul à sortir gagnant et grand bénéficiaire des efforts fournis par le FPI.

M. Muzito : Les discussions et échanges, dans le cadre du dialogue, autour des questions ci-haut, permettront de retrouver, d’une part, la cohésion et l’unité nationales face à l’agression de notre pays, dans sa partie Est et, d’autre part, la paix et le développement sur l’ensemble du territoire national.

Notre point de vue : Nous approuvons l’idée exprimée ci-dessus par Mr. Muzito. Nous partons avec la conviction qu’une seule personne ne peut se targuer être capable d’apporter solutions aux maux qui compliquent la paix et la prospérité tant attendues au Congo pour aboutir au bien-être social et économique du peuple Congolais.

Nous ne pouvons pas faire mieux que ou comme les autres si nous ne savons pas ce que les autres font chez eux.

Nous ne pouvons pas développer le Congo, notre pays, si nous n’avons pas d’expériences de voir comment les autres pays se sont organisés et comment ils travaillent pour continuellement développer leurs pays.

Nous devons avoir des références mentales pour faciliter le développement global du Congo. Notre pays a non seulement des ressources naturelles mais aussi des capacités intellectuelles de grandes valeurs.

Le Forum Patriotique Indépendant est une opportunité pour les Congolais à contribuer au décollage du Congo avec une politique nationale effective.

Patriotiquement vôtre,

Professeur Yangambi Matthieu Waakal’Ewae

Tél : +243 999 035 079

E-mail :

Le feuilleton de la probable modification de la constitution en RDC fait la une, sur toute l'étendue du territoire national et ailleurs.

Assez des personnes en parlent sans pour autant avoir de la matière à ce sujet.

D'après Yannick Croco Mukendi, Cadre de l'UDPS Tshisekedi en province du Nord Kivu et Coordonnateur National de la Génération Félix Tshisekedi Asbl en sigle GFT, il est important de se ressourcer sur ce sujet et éviter de parler sur ce sujet sans rien dire en lieu et place de critiquer.

D'après lui, aucune loi n’est immuable, si la société qu’elle régit ne l’est pas.

" La constitution congolaise n’échappe pas à cette règle. C’est pourquoi, chaque constitution prévoit des normes sur la procédure de sa révision, lesquelles doivent être respectées lorsqu’on doit procéder à une révision constitutionnelle dans un État de droit.

Cette autonomie régulatrice de la constitution est l’expression de sa suprématie sur toutes les normes existant dans un ordre juridique donné. On comprend dès lors que la procédure de révision d’une constitution doit revêtir une certaine rigidité, contrairement à celle d’une simple loi.

La Constitution congolaise consacre son titre VII à des règles sur sa révision constitutionnelle.

Depuis la promulgation de cette constitution en 2006, l’UDPS par l’Opiniâtreté de son leader maximo le Sphinx de limté Etienne Tshisekedi Wa Mulumba d’heureuse mémoire et ses membres avaient soutenus le changement et plusieurs modifications des dispositions de cette constitution qu’ils avaient qualifié d’incohérente dans certaines de ses dispositions " précise Yannick Croco Mukendi.

Et d'ajouter

" Nous tous étions contre le changement ou la modification de cette constitution par le régime de monsieur kabila par ce que connaissions que cette dernière été taillée à sa mesure depuis sa confection, cela avec toutes les conséquences qu'on allaient pu en tirer.

Nous devons réécrire ensemble notre histoire en couleur et je soutiens personnellement cette modification constitutionnelle pour deux raisons majeures :

1. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la RD.Congo, s’est révélé comme un état à vocation parlementaire.

Toutes les fois que l’élan démocratique s’est manifesté au cours de son histoire ; ( Table ronde, Conclave de l’omnium, Conférence Nationale Souveraine et Dialogue Inter congolais), le parlementarisme a été logiquement posé comme fondement publique.

Le parlementarisme rationalisé à la française aura été le choix de la constitution du 18 février 2006, soit un régime semi-présidentiel.

C’est à dire que la loi fondamentale consacre un régime dualiste le premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale, tandis que le chef de l’État détient le pouvoir de dissolution du parlement.

Cela est une grande disharmonie, dans un grand pays comme le nôtre.

2. L’intelligence politique, juridique et économique ont été exploitées de manière malencontreuse dans cette loi fondamentale… l’initiative de la révision constitutionnelle est réglée à l’article 2018 de la constitution ali. 1. Elle appartient concurremment au président de la République, au Gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à l’initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du Peuple congolais constituée de 100.000 personnes, s’exprimant à l’une de deux chambres.

L’article 229 de l'actuelle constitution précise qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’Intérim de la Présidence de la République et ni lorsque l’assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement " conclut Yannick Croco Mukendi.

Guellord Risasi

Après la lecture de cet article, l'impression générale qui ressort, c'est qu’il y a vraiment nécessité de renforcer le programme de civisme dans l’enseignement fondamental, tout mettant l’accent sur le patriotisme comme première vertu qui consiste à considérer son pays comme une valeur suprême.

En effet, le patriotisme est très important pour les élèves dès l’école fondamentale car il inculque un sentiment d’identité nationale, les motive à contribuer à leur pays et aide à bâtir une nation forte.

De plus, il renforce l’unité nationale, préserve la fierté pour sa patrie et l’identité nationale, encourage l’engagement civique et favorise le progrès et le développement de la nation.

Un bon patriote est celui qui aime son pays, lui est très loyal, le sert avec dévouement et défend ses intérêts. L’attachement sentimental à sa patrie se manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir.

Je tombe des nues quand je vois qu’il y a encore des Congolais qui s’opposent à la candidature de leur pays au Conseil de sécurité des Nations Unies.

De deux choses l'une, soit ils sont à la solde des États qui nous combattent militairement et diplomatiquement, et donc voient d'un très mauvais œil la présence de la RDC à la table de la plus importante Instance des Nations unies ; soit alors ils ne comprennent rien de ce que la présence de notre pays à cette table peut apporter comme solutions à un certain nombre des problèmes que notre pays fait face actuellement.

Il est important de rappeler que la RDC fait une large place au rôle que joue la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l'homme, dans la promotion des droits de la personne, des libertés fondamentales et de la démocratie.

Seulement, il s’observe malheureusement que certaines organisations non gouvernementales ont accès à des sources de financement obscures qui ont des agendas cachés et des objectifs nuisibles à la République démocratique du Congo. D’où l’importance et la nécessité pour les médias nationaux de faire très attention en publiant des telles prises de position publique qui nuisent aux intérêts du pays. C’est cela aussi le patriotisme.

Lettre ouverte

Son Excellence,

Quand on cherche l'équilibre, c'est donc l'ensemble des relations qu'il faut observer.

La monnaie nationale vaut ce que vaut l'économie nationale.

L'économie nationale vaut ce que valent les Institutions de la République en charge de la production, la consommation locale et la vente à l'extérieur.

Donc, la monnaie nationale ne peut être stable que lorsque le pays produira plus pour la consommation locale en vendant plus les biens et services produits localement à l'extérieur et importer moins pour sa consommation interne.

Pour votre gouverne, Son Excellence, Monsieur le Ministre des finances :

La température du taux de la monnaie nationale devrait se prélever au niveau de notre balance commerciale.

Lorsqu'on reste à la base d'une distinction claire ou insister sur un système observatoire, il s'avère que notre pays ne produit presque rien, ne vend presque rien à l'exportation.

Donc, il ne fait presque pas rentrer les devises étrangères qui sont les dollars américains.

Par ailleurs il importe, malheureusement, presque tout de l'extérieur pour la consommation locale, voire même les cures dent qui sont fabriqués grâce aux bois dont la République Démocratique du Congo demeure le majeur producteur, le pays qui est gracieusement béni par le Très Haut, Dieu Vivant.

Notre balance commerciale semblerait être déficitaire.

En effet, le Congo dépense plus des dollars en achetant presque tout de l'extérieur en dollars dont il est incapable de mobiliser de l'extérieur en vendant les biens et services produits localement au Congo.

Lorsqu'on a un malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place des calmants.

Donc, la monnaie nationale ne sera stable que lorsque le Congo sera en mesure de produire plus pour la consommation locale, ainsi, elle ne dépensera pas plus des dollars en achetant les biens et services qu'il consomme de l'extérieur et rentrera plus des devises étrangères dans la caisse de l'Etat qui est la Banque Centrale du Congo.

Son Excellence, peut-être que vous ne le savez pas.

Les Congolais vivent dans état d'une propension marginale à consommer...

C'est-à-dire, qu'ils dépensent plus des dollars qu'ils n'en gagnent.

Tout ce qui est rare est cher...

Le taux de dollars par rapport au franc congolais ne se stabilisera que lorsque la République Démocratique du Congo produira plus pour la consommation locale en exportant un bon volume des biens et services produits, d'origine congolaise dans le but de renflouer la caisse de la Banque Centrale avec les devises étrangères qui sont les dollars. Je ne le répéterai assez....

Jean Oscar Ngalamulume

Président de la CIDES & Ambassadeur pour la Paix

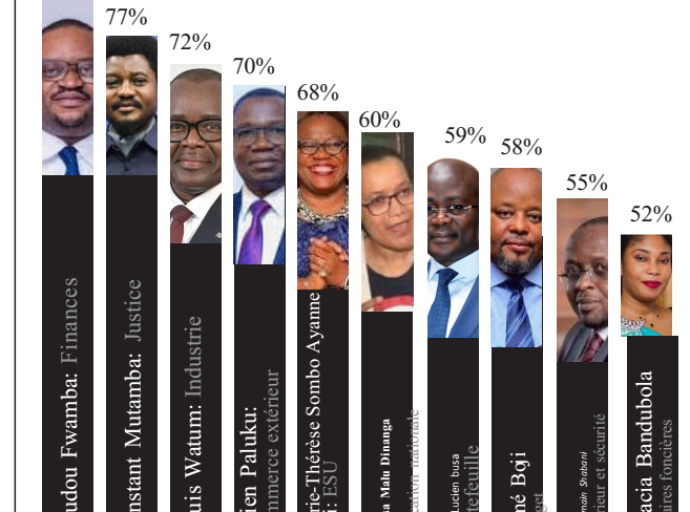

Le 13 septembre 2024, le gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa totalisera cent jours depuis qu’il a été investi par les députés nationaux. Comme le veut la tradition, les observateurs se livreront à cette occasion, à l’évaluation des ministres qui composent ce gouvernement en mettant en exergue ceux d’entre eux qui, par leur savoir-faire, ont réussi à matérialiser dans leurs secteurs respectifs, les différents axes du programme gouvernemental que la Première ministre avait présenté à la représentation nationale.

Comme d’habitude, notre institut de sondage et d’analyses socioéconomiques a demandé à ses correspondants dans les provinces d’interroger la population afin qu’elle désigne elle-même les ministres qui, pendant ces cent jours, ont montré de quoi ils sont capables. Ce sondage qui s’est déroulé du 10 août au 10 septembre courant, a donné les résultats ci-après, avec les noms desdits membres du gouvernement qui ont réalisé des performances, montrant par-là, qu’ils méritent bien le choix qui a été porté sur leur personne.

Doudou Fwamba: Finances, 80%

Lors de sa prise des fonctions, Doudou Fwamba s’est engagé à œuvrer notamment pour la stabilité du cadre macro-économique en vue de préserver le pouvoir d’achat et stabiliser le taux de change, pour la poursuite des réformes visant la simplification de la fiscalité et pour la réduction du train de vie des institutions sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi.

Il a insisté sur la nécessité de travailler pour le bien-être social, en rappelant le projet de société de l’UDPS, à savoir: le peuple d’abord.

Ainsi, sans tarder, cet expert financier a multiplié des contacts avec la gouverneure de la Banque Centrale du Congo, le Directeur général de la Direction générale de la Dette publique, le Directeur général de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ainsi que le Directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.

La Banque Centrale lui a présenté une analyse approfondie du secteur bancaire, tandis que l’ARCA a fourni un rapport détaillé sur le marché des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du secteur. Il a fait signer des contrats de performances aux dirigeants de toutes les régies financières, en leur demandant de doubler d’efforts pour la maximisation des recettes.

Doudou Fwamba a encouragé les banques congolaises à investir dans des projets porteurs de croissance économique. Enfin, il a démarré le 9 septembre 2024, des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). L’objectif de ces discussions est de conclure deux nouveaux pro- grammes financiers. Il s’agit du programme de la Facilité élargie de crédit et de la Facilité élargie de résilience et durabilité. Ce second programme est une nouvelle facilité destinée à soutenir le pays dans la lutte contre les effets du changement climatique.

Constant Mutamba: Justice, 77%

A peine nommé au mois de mai, Constant Mutamba a tout de suite annoncé ses intentions a indiqué qu’il s’emploiera à administrer une thérapie de choc, par des réformes judiciaires courageuses et audacieuses dans le secteur judiciaire, tout en soulignant que des actions judiciaires fortes se- raient initiées contre les auteurs de l’agression militaire rwandaise.

Au mois d’août, lors des assises entre la Cour pénale internationale et la RDC, Constant Mutamba a appelé à l’émission d’un mandat d’arrêt contre le président rwandais pour des crimes commis dans l’est du pays. Il a également lancé une réforme visant la bancarisation des recettes judiciaires en RDC, en déclarant que les frais de justice ne seraient désormais plus perçus directement par des magistrats ou des greffiers, mais exclusivement via des guichets de banque, qui seront ouverts dans chaque juridiction du pays.

«Tout celui qui s’opposera à cette mesure sera considéré comme complice de la mafia et sera immédiatement déféré devant la justice,» a averti Constant Mutamba, soulignant l’importance de cette réforme pour assainir le système judiciaire congolais.

Pour le ministre, il est essentiellement question de guérir le système judiciaire, économique et social du pays, gravement affecté par des pratiques de corruption et de détournements. Le ministre a conclu en insistant sur l’urgence de cette réforme pour le développement du pays, affirmant que cette décision n’était pas une simple option, mais une obligation imposée par le président de la Ré- publique, pour qui «nul n’est au-dessus de la loi.» Evidemment, ces mesures lui ont attiré l’animosité de nombreux magistrats, et même son cabinet a été visité par des inconnus qui y ont répandu du poison.

Louis Watum: Industrie, 72%

Le ministre a réussi à signer un protocole d’accord à hauteur de 500 millions USD d’investissements chinois pour le développement industriel en RDC. Cet accord d’investissement va couvrir trois axes prioritaires, à savoir les mines, l’agriculture et l’aviation congolaise.

S’agissant du secteur minier, la Sokimo sera bénéficiaire d’une enveloppe destinée à la réhabilitation de ses machines et pour le secteur de l’agriculture, l’investissement de la société chinoise permettra au gouvernement de doter les provinces en engins de génie civil en vue de la maintenance des routes de desserte agricole.

Il sera question pour le secteur d’aviation, d’octroyer à la compagnie nationale, Congo Airways, une flotte lui permettant d’assurer une circulation efficiente des personnes et des marchandises sur toute l’étendue du territoire national ainsi qu’au-de- là des frontières de ce pays.

A la Direction générale du FPI et au regard d’énormes défis auxquels le pays est confronté, le ministre a déclaré être venu mettre son intelligence et son savoir-faire au service de la République.

Pour y arriver, il compte sur le FPI et recommande à tous les travailleurs certaines valeurs dont le patriotisme, l’intégrité et le respect mutuel. A son avis, la performance d’une entreprise est liée à la vision, à la qualification, à la compétence, à l’engagement, à l’assiduité et à la discipline de l’équipe dirigeante et du personnel.

Julien Paluku: Commerce extérieur, 70%

Avec un bilan élogieux à la tête du ministère de l’Industrie, le nouveau ministre du Commerce extérieur a donné les grandes lignes des actions qu’il compte mener.

Ainsi, il promet la protection des industries locales en combattant vigoureusement le Dumping, la fraude et la sous-évaluation, la promotion des exportations pour améliorer notre balance commerciale, la régulation des importations par le contrôle de la qualité de ce qui entre en RDC, l’ouverture du marché congolais au monde par des accords commerciaux.

Julien Paluku est revenu sur les efforts entrepris par le gouvernement afin de mettre fin aux pratiques étouffantes comme le transbordement des marchandises et dumping des États voisins.

«Ces pratiques de dumping, de fractionnement des marchandises, de transbordement nous font perdre chaque année 5 milliards USD. Imaginez-vous si on récupère ces 5 milliards USD et qu’on les affecte aux infrastructures, ça nous fait 5.000 kilomètres de routes asphaltées. En 5 ans, ça nous fera 25.000 kms de routes asphaltées.

Le réseau routier de la RDC est de 58.000 kilomètres donc si en 5 ans on peut faire 25.000 kilomètres asphaltées on aura fait l’interconnexion de toutes les provinces et là on peut passer à une autre étape de la construction des infrastructures énergétiques pour électrifier les espaces ruraux et permettre effectivement que la RDC se place en ordre utile comme partenaire à même de soutenir la production locale «, a-t-il déclaré.

Marie-Thérèse Sombo Ayanne Safi: ESU, 68%

La ministre de l’enseignement supérieur et universitaire a lancé une mission de contrôle de gestion pour examiner tous les éléments et outils de gestion, et du patrimoine de l’Etablissement afin d’y relever les forces et les faiblesses sur le fonctionnement. Durant cette période de contrôle, les mouvements et déplacement des chefs d’établissements et des membres des comités de gestion seront restreints au strict essentiel. Par ailleurs, la ministre a exigé la formation numérique de tous les personnels scientifique et administratif œuvrant au sein des bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur et universitaire. Enfin, elle a procédé à la désignation des nouveaux membres du comité de gestion de l’Université pédagogique nationale, met- tant ainsi fin au désordre qui y a prévalu.

Raïssa Malu Dinanga: Education nationale, 60%

Pour la ministre de l’Education nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), le 2 septembre 2024 aura été historique car elle a marqué la transformation audacieuse du système éducatif national. Avant la ronde de quelques écoles de la province du Kasai, elle a moralisé des élèves et leurs encadreurs. Ces derniers ont été sensibilisés aux valeurs qui doivent caractériser un bon citoyen. La ministre a manifesté sa volonté d’apporter sa touche dans un système éducatif plein d’avenir. «Cette transformation, en parfaite harmonie avec la vision du président de la République Félix Tshisekedi, met l’accès sur l’éducation de qualité et l’inclusion», a-t-elle déclaré.

Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget, Aimé BOJI SANGARA met les bouchées doubles pour réitérer l’exploit des années antérieures en permettant au Gouvernement de la République de se conformer à la constitution, en déposant le Projet de loi de finances dans le délai.

Après les travaux des consultations pré-budgétaires intervenus en début de cette semaine, ce jeudi 11 juillet 2024, à l’École Nationale de Finances, le Ministre d’Etat, Ministre du Budget a procédé au lancement des travaux des conférences de performance de l’exercice 2025.

Les présentes conférences de performance est une étape primordiale du processus annuel d’élaboration du Budget de l’Etat et constituent des tribunes d’analyse de la performance et de concertation entre les différents acteurs budgétaires pour l’évaluation des politiques publiques et l’orientation des choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes de l’exercice 2025.

Aussi, ces conférences de performance sont un cadre d’échanges, de débats et de discussions consensuels autour des programmes sectoriels. Elles permettront donc de passer en revue les priorités, les activités, les actions, les objectifs, les indicateurs de per- formance et les cibles de résultats, d’une part, et de formuler des propositions d’amélioration des choix budgétaires, d’autre part, afin d’opérer les ajustements nécessaires.

Jean-Lucien Bussa: Portefeuille, 59%

Le ministère du Portefeuille et les mandataires des entreprises publiques ont signé des contrats de mandat, afin d’améliorer la bonne gouvernance desdites entreprises par une gestion orthodoxe de leur patrimoine et de prendre l’engagement à réaliser des résultats performants. Pour Jean-Lucien Bussa, la signature des contrats de mandat incarne l’engagement de l’Etat à aligner les entreprises sur des objectifs clairs et spécifiques visant à maximiser non seulement leurs performances individuelles, mais aussi leur contribution collective au budget national.

Il a, dans ce cadre, appelé les mandataires publics à moderniser les outils de gestion et à assurer la transformation digitale, afin de se doter des nouveaux modèles économiques susceptibles de faire jouer aux entreprises du portefeuille de l’Etat leur véritable rôle en tant qu’épine dorsale de l’économie congolaise.

Il a affirmé que la signature du contrat de mandat, amorce un processus dont les directives assignées amèneront à renforcer la bonne gouvernance, à améliorer la gestion des entreprises que vous dirigez, à les inscrire dans la dynamique de production des biens et services à créer et à redistribuer la richesse.

A l’en croire, les entreprises du portefeuille de l’Etat, colonne vertébrale de l’économie du pays, devraient permettre de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l’économie de la RDC, au développement social, à la création des emplois et au budget de l’Etat.

Aimé Boji, Budget: 58%

Au Village Venus à Bibwa, à Kinshasa, le miAu Village Venus à Bibwa, à Kinshasa, le ministre du Budget, qui supervisé les travaux de l’élaboration et de finalisation du projet de loi de finances 2025, annonce le dépôt de ce projet le 14 septembre au bureau de l’Assemblée nationale. Il a indiqué que son ministère s’attèle à finaliser le projet du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 adossé au Programme du gouvernement chiffré à 277.066 milliards de FC, soit l’équivalent de 93 milliards de USD.

Les institutions, ministères et services publics sont donc appelés à faire diligence pour l’élaboration de leurs prévisions budgétaires dans le respect des mesures d’encadrement contenues dans la lettre d’orientation de la Première ministre et de la Circulaire contenant les instructions relatives à l’élaboration de la Loi de finances de l’exercice 2025. Il a insisté pour que ces prévisions budgétaires respectent scrupuleusement les planchers des recettes, qui sont des minimas, et les plafonds des dépenses afin d’éviter la désarticulation du CBMT et de préserver la crédibilité du Budget.

Jacquemain Shabani: Intérieur et Sécurité, 55%

Le samedi 17 août 2024, le ministre de l’Intérieur, le samedi 17 août 2024, le ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, a visité les compartiments et services du Camp Lufungula, dans la commune de Lingwala. Le même jour, il a visité plus ou moins cinq sous- Ciat et deux postes de la PNC triés sur le volet dans le district de la Funa.

Il était question pour lui de palper du doigt les conditions dans lesquelles travaillent les agents de l’ordre au niveau des sous- Ciats et postes de police. Question de confronter les réalités avec les informations alarmantes qu’il reçoit chaque jour sur la précarité sécuritaire. Avec tous les éléments en sa pos- session, il compte mettre en marche des réformes sécuritaires pour permettre aux agents de l’ordre de travailler dans de bonnes conditions et assurer la quiétude du peuple congolais.

En effet, l’insécurité bat son plein à Kinshasa comme dans le Congo profond. La Police nationale congolaise qui est censée assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à l’intérieur du territoire national, peine à accomplir comme il se doit sa mission faute de moyens conséquents. Pas de mobilité suffisante pour intervenir à temps, en cas de crime ou autre forfait; les commissariats, sous commissariats et postes de police accusent un effectif insignifiant pour assurer la couverture sécuritaire. Ce qui fait que, très souvent, les éléments de police sont débordés. Avec un faible effectif, ils ne sont pas mieux équipés. À cela s’ajoutent la démotivation due au manque, notamment, des primes d’encouragement.

Acacia Bandubola: Affaires Foncières, 52%

La ministre des affaires foncières a proposé une série des mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les zones occupées par les groupes armés et le mouvement terroriste M23/RDF. Les- dites mesures se basent sur les dispositions de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié par la loi n°80- 008 du 18 juillet 1980. Les mesures proposées visent à sauvegarder l’intégrité du territoire national, à affiner les attributs exclusifs de l’État en matière de propriété foncière, de gestion et d’attribution des terres, protéger les patrimoines immobiliers de l’État dans les zones sous occupation, protéger les patrimoines fonciers immobiliers des particuliers de population rurale et communauté locale en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir les droits régulièrement acquis et enregistrés contre toutes formes de spoliation, sursoir la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher de mettre les fonds en valeur.

Selon la ministre, il a été identifié plus de 6.947 295 personnes déplacées internes, principalement concentrées dans les quatre provinces orientales du Nord-Kivu (2.300.163 personnes), de l’Ituri (1.630.535 personnes), du Sud-Kivu (1.356.376 personnes) et Tanganyika (350. 462).

La principale conséquence qui découle de tous ces mouvements et occupations est l’abandon des terres par les sinistrés donnant ainsi l’occasion aux agresseurs et leurs supplétifs pour s’y installer et obtenir, des administrations illégales, de grandes portions de terres délaissées par les populations et prétendre à la légalité.

Elle a insisté que, la protection des droits fonciers des particuliers régulièrement acquis, la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs différentes communautés, sera l’un des principaux enjeux, particulièrement fonciers, dans ces zones au moment où cette guerre injuste prendra fin.

En ce qui concerne les zones sous occupation des forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23, ainsi que par d’autres forces négatives, les me- sures conservatoires suivantes sont sollicitées :

1. Aucun contrat ni convention passé avec les administrations de fait établies par les groupes armés pour l’occupation, à titre quelconque, des parties du sol, ne sera reconnu par le gouvernement et ne sera protégé par les lois de la République;

2. Nul n’a le droit d’occuper sans titres les terres se trouvant dans les zones occupées ni de déposséder les concessionnaires ou communautés locales des terres qu’ils détiennent ou occupent en vertu de la loi ou conformément à leurs us et coutumes;

3. Interdiction est faite à l’administration foncière se trouvant dans les zones sous occupations de poser des actes de procédure tendant à créer des lotissements et d’octroyer des titres conformément aux dispositions impératives en la matière;

4. Interdiction d’opérer les mutations, pour quelle que cause que ce soit, pendant la période d’occupation;

5. Nullité de tous les titres constatant des droits de jouissance fonciers établis par les administrations imposées par les groupes armés;

6. Application de la notion de force majeure en faveur des locataires et concessionnaires n’ayant pas pu occuper, mettre le fonds en valeur ou rempli leurs obligations à l’égard de l’Etat propriétaire, et ce, par dérogation des articles 94, 144 et 159 de la loi foncière;

7. Surséance à la mise en œuvre du droit de déchéance au profit de l’Etat contre les concessionnaires emphytéotiques pour défaut de paiement de trois redevances annuelles consécutives, ou même pour tout défaut de paiement ou encore si l’emphytéote tombe en faillite ou en déconfiture pendant la période d’occupation, et ce, par dérogation à l’article 119 de la loi précitée;

8. Par dérogation à l’article 59 de la loi foncière, interdiction de la réduction à due proportion pour éviter de déposséder les concessionnaires se trouvant dans l’impossibilité de mettre leur concession en valeur en cette période;

9. Interdiction de toute forme d’expropriation pour quelle que cause que ce soit dans ces zones;

Des mesures conservatoires sont également indispensables dans les zones soumises à l’état d’urgence. Il s’agira notamment dans un premier temps: Par dérogation à l’article 183 de la loi foncière:

1. La limitation des superficies à concéder aux tiers par l’établissement des contrats n’excédant pas 50 hectares pendant la période de l’état d’urgence;

2. Limitation des superficies à accorder par les gouverneurs des provinces soumis à l’état d’urgence à 10 ha au maximum;

3. Limitation des superficies à accorder par les conservateurs à 0.5 ha au maximum.

4. L’interdiction de procéder à la désaffectation des espaces fonciers et immeubles relevant du patri- moine de l’Etat et de la province;

5. La surséance à tout projet de création des lotissements et morcellements des concessions pour éviter la spoliation des terres des populations déplacées à la suite affres des guerres en répétition qui sévit dans leurs territoires respectifs;

6. L’interdiction aux Conservateurs des Titres Immobiliers ainsi qu’aux Chefs de Division du Cadastre de traiter des dossiers de mutation sur des terres de grande superficie;

7. La surséance de paiement des redevances foncières annuelles des concessionnaires ordinaires dans les zones occupées pendant cette période et la dérogation devant permettre aux concessionnaires de payer lesdites redevances après la normalisation de l’Etat Sécuritaire de cette partie de la République.

Sondage Echos d’opinion

DISCOURS DE LA CLOTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024 A L’UNISIC

«ELOGE A LA VERTU DE L’EXCELLENCE »

(Par Jean Kambayi Bwatshia, Recteur de l’Unisic & Professeur Emérite)

Madame et Messieurs les Membres du Comité de gestion ;

Mesdames et Messieurs les Membres des corps académiques,

Scientifiques et administratifs ;

Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs, chers membres de la Communauté Universitaire de l’UNISIC ;

Distingués invités ;

Des jours se démarquent des autres à l’Enseignement Supérieur et Universitaire. En effet, aujourd’hui 16 septembre 2024 est un jour exceptionnel qui marque la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture officielle de l’année académique 2023-2024. Voilà ce qui explique notre présence en ce lieu. L’occasion m’est ainsi donnée ici de faire l’éloge de l’Institution qu’on appelle Université.

Je me permets de vous remercier comme il se doit du fait de votre attitude pleine d’attachement et d’enthousiasme qui témoigne bien de l’indéfectible union que vous avez vis-à-vis particulièrement de l’Université des Sciences de l’Information et de la Communication (UNISIC).

Mesdames et Messieurs,

A regarder de près comment fonctionnent Etre Université et notre Etre universitaire, on a le droit de se poser avec étonnement la question s’il faut simplement « brûler l’Université ». Voici une question qui interpelle toute la conscience nationale congolaise. On peut même, dans ce sens, aller plus loin avec étonnement en compagnie des hommes de lumière et de la bonne foi, se posant la question, notamment celle de savoir si nous, « Educateurs », devrions-nous continuer éduquer la jeunesse ou simplement croiser les bras, et la laisser périr ! Nous savons, par ailleurs que la valeur d’une Nation et de toute communauté humaine se mesure à la place qu’elle réserve à l’Université. Faudrait-il, ériger chez nous des Universités de masse, de foule ou d’élite ? Tout en sachant très bien que le mot « Foule » en lingala, notre langue signifie quelque part, « Fuulu » là où on jette les ordures. Ne voyons-nous pas qu’être Universitaire c’est être fécond à tout point de vue : matière grise, loin de l’illusion d’être hautain et imbu de soi. L’élite c’est cette personne choisie par la communauté selon les critères de morale et d’éthique. L’élite, a on le sait, est une vocation pastorale. Sans elle la guidance de la communauté pataugera dans la misère noire, dans la mendicité, voire dans la servilité lamentable. (bis)

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités ;

C’est dans ce sens que nous situons le rôle de l’Université, sa mission et son destin naturel. Vu sous cet angle, l’Université se conçoit comme un Haut lieu du savoir, un Haut lieu du connaître, un Haut lieu de la recherche scientifique et technologique, un Haut lieu supposé être par définition le berceau de la science et de prise de conscience, pour le développement quantitatif, qualitatif, performant, innovateur et optimum d’une communauté donnée prise dans sa globalité. C’est aussi un haut lieu du savoir qui remet sa propre pratique, son rôle et sa nécessité en question, tout en dévoilant ses propres insuffisances par une auto-critique sévère et sans complaisance pour emplir et remplir correctement sa mission.

Notre Alma mater puis-je croire, a été créée sous la houlette du Président Mobutu, secondée par le Patriarche Paul Malembe Tamandiak, Professeur Emérite et les groupes qui l’ont entouré pour remplir cette mission noble et salvatrice. Faut-il ainsi parler de l’éloge, de la mission accomplie ou de la mission à accomplir ?

Par cette nature, l’Université est une instance maïeutique d’innovation de la société, un lieu où se forgent les mondes nouveaux, où s’expriment les espaces de demain. C’est un creuset de progrès social dans tous les domaines. C’est un lieu d’ébranlement permanent du statu quo ou d’on a toujours fait ainsi, par le lien étroit existant entre le savoir, le pouvoir et l’avoir.

L’Université, Mesdames et messieurs, apparait donc comme un lieu d’imagination positive, d’échange, de dialogue et débat d’idées, de lutte contre toute forme d’obscurantisme, d’éveil de conscience, d’innovation et de l’inédit, d’accumulation et de renouvellement du savoir.

Pour terminer Mesdames et Messieurs, l’Université est un lieu du savoir où la liberté académique lui est consubstantielle. Elle apparaît d’ailleurs comme un des lieux le plus prestigieux de l’humanité. C’est un droit de l’humanité en tant qu’humanité que la recherche de la vérité se poursuit quelque part. L’Université constitue justement ce quelque part.

Mesdames et Messieurs ;

Que dois-je encore dire, sinon je profite de cette occasion solennelle pour réitérer notre soutien total au Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence, Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO tout en lui demandant fermement l’octroi d’un nouveau site universitaire prêt à former des journalistes et des communicologues de grande qualité.

Qu’il me soit permis également de rendre un hommage mérité à Son Excellence Mme Marie-Thérèse SOMBO SAFI AYANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ( ESU), ici représentée, qui s’emploie à poursuivre le processus innovateur tenant à redorer le blason des Etablissements de l’ESU en RDC avec les différentes réformes dans le secteur.

Je tiens à féliciter chaleureusement nos autorités décanales de notre Alma mater, les doyens, les chefs de départements ainsi que le personnel enseignant, administratif et membres de différents jurys d’examens qui, à travers les travaux assidus d’évaluation des étudiants et de compilation des résultats ont rendu possible la tenue de cette cérémonie de collation des grades académiques.

A vous chers Etudiants et Etudiantes ;

Il me revient cette fois-ci de m’adresser à vous en ces termes : Vous et vos parents avez sué eau et sang pour parvenir à ce jour de clôture de l’année académique. Cet évènement restera gravé dans votre cœur et dans la mémoire de vos familles respectives. Bravo pour votre sens de discipline, de compréhension et de patience.

Ce jour sanctionne donc vos années de formation à l’UNISIC. Mais, vous avez devant vous une carrière qui sera ce que vous en ferez ; riche et exaltante nous espérons car l’avenir n’est écrit nulle part et que celui-ci sera évidemment ce que vous en ferez. Dans tous les cas, je vous exhorte à tout faire pour réussir dans votre carrière.

Mesdames et Messieurs ;

Que dire pour terminer ? Notre dernier mot c’est de porter à la connaissance du public que l’année académique 2023-2024 est officiellement clôturée et la prochaine rentrée académique 2024-2025 aura lieu selon le calendrier publié par notre Ministère de Tutelle le 28 octobre 2024. Très prochainement nous aurons l’occasion d’élever certains parmi nous au titre de « Docteur honoris causa » sans oublier notre Ministre Honoraire de l’Esu, Son Excellence Muhindo Nzanghi BUTONDO.

Que Dieu bénisse notre pays et notre Etablissement.

Kwajiki !

Fait à Kinshasa, le 16 septembre 2024

Jean Kambayi Bwatshia

Recteur de l’Unisic

Professeur Emérite

(Patience Kabamba)

Une organisation électorale réussie signifie que les électeurs accomplissent leur tâche de voter avec aisance et facilité, dans un intervalle de temps bien déterminé avec un nombre d'électeurs connu longtemps en avance. Le temps maximum que chaque électeur passe devant l'urne est un élément essentiel pour une meilleure organisation.

Il nous a fallu moins de 10 minutes pour nous rendre au bureau de vote et voter.

Toutes ces étapes ont été réalisées par la commission électorale indépendante (CEI) de l'APUPN. le MDW exprime sa grande satisfaction pour une organisation qui n'avait rien à envier aux organisations des élections dans les vieilles démocraties.Après avoir déposé mon bulletin dans l'urne, j'ai pensé à M. Denis Kadima Kazadi, qui a organisé les dernières élections congolaises sans fichiers fiables et il les a même dispersées sur trois jours en violation des lois de la CENI. Je me suis dit que M. Kadima devait prendre quelques leçons d’entrainement auprès de notre CEI.

Nous travaillons évidemment à des échelles différentes par rapport à la CENI, mais les principes sont les mêmes : la visibilité de fichiers fiables bien avant le vote, l'identification des dates de vote dans tout le pays et la rigueur contre les tentatives de corruption des responsables de la CENI.

La deuxième vague de félicitations va à l'heureux gagnant de ce vote interne, le Professeur Jean Collins Musonda. La commission électorale n'a pas encore annoncé les résultats officiels, mais à l'heure de What's App, il est difficile de garder longtemps le secret des votes. Nous attendons cependant les résultats officiels de la CEI.

L'admiration que nous avons exprimée pour la Commission électorale indépendante de l’APUPN doit être nuancée par certaines questions auxquelles cette commission a répondu avec désinvolture et une attitude autoritaire plutôt qu'intellectuelle, c'est-à-dire dialectique.