Une enquête indépendante a été ouverte contre Karim Khan après des accusations de harcèlement sexuel. Le procureur de la CPI dément les faits et dénonce une campagne de « désinformation », alors que son bureau est sous le feu des critiques après l’émission d’un mandat d’arrêt contre Benyamin Nétanyahou.

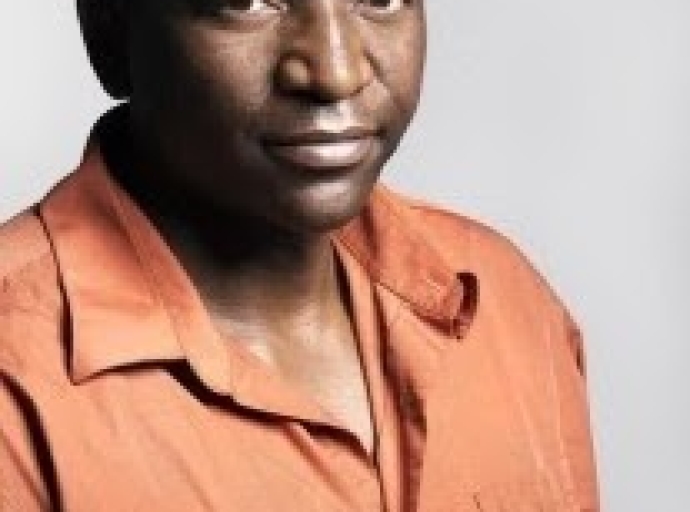

Tempête sur la Cour pénale internationale (CPI). Son procureur depuis février 2021, Karim Khan, fait l’objet d’accusations de la part d’une de ses collaboratrices, qui a dénoncé un comportement sexuel inapproprié. Des faits que l’avocat britannique a publiquement niés. Le 28 octobre, il a appelé à l’ouverture d’investigations auxquelles il s’est dit prêt à « coopérer entièrement », tout en dénonçant une campagne de « désinformation ». Le 11 novembre, la présidence de l’Assemblée des États parties (AEP), organe de surveillance de la Cour, a annoncé qu’une enquête externe avait été ouverte pour « faute présumée ».

Le quotidien britannique The Guardian a eu accès à un document recensant les accusations de l’employée de la CPI contre Karim Khan, où elle le charge de l’avoir harcelée sexuellement. Ce document fait état d’attouchements non consentis et de faits de « harcèlement ». Il relate également que le procureur aurait « mis sa langue » dans l’oreille de la plaignante. Selon plusieurs sources internes à la CPI contactées par le quotidien britannique, le procureur et d’autres responsables de son entourage auraient ensuite tenté de convaincre la plaignante de revenir sur ses déclarations.

Enquête indépendante

Le Mécanisme de contrôle indépendant (MCI) de la CPI a d’abord été saisi et a ensuite décidé de confier l’enquête à un autre organisme. « Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, y compris des perceptions de conflits d’intérêts potentiels et futurs, le MCI a déclaré n’avoir aucune objection à recourir de manière exceptionnelle à une enquête externe », a déclaré la présidente de l’AEP, Paivi Kaukoranta.

Les investigations pourraient être confiées au Bureau des services de contrôle interne des Nations unies (BSCI), mais très peu d’informations ont jusque-là filtré. « Le MCI publie chaque année un rapport et ne fournit aucune information additionnelle afin de préserver les droits de tous, a fait savoir le MCI à Jeune Afrique. En conséquence, il n’y a aucun commentaire. »

Ces accusations ont été rendues publiques alors qu’un climat délétère prévaut au sein de la CPI, sur laquelle les pressions sont très fortes. De l’avis général, elles se sont accentuées depuis mai 2024, quand Karim Khan a demandé aux juges de la Cour d’émettre des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Et que des mesures similaires ont été requises pour trois dirigeants du Hamas, aujourd’hui décédés.

Cette affaire est une étape cruciale du mandat du procureur, sachant que la CPI est soumise, depuis sa création, aux critiques et aux tentatives d’intimidation des États et des responsables concernés par ses enquêtes. Lorsqu’il a annoncé publiquement son intention de demander des mandats d’arrêts dans le cadre de ce dossier, Karim Khan a d’ailleurs insisté sur la nécessité de pouvoir travailler « en toute indépendance et en toute impartialité ».

En 2023, l’émission d’un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine avait déjà suscité une réaction de la Russie, qui avait émis en retour des requêtes similaires contre des juges de la CPI. Contactée par Jeune Afrique, une source au sein du bureau du procureur évoque, depuis plusieurs mois, des « activités de collecte de renseignements menées par un certain nombre d’agences hostiles à la Cour ». Cette source mentionne aussi un nombre d’attaques « sans précédent », dont une tentative d’infiltration et des cyberattaques.

La « guerre secrète » des services secrets israéliens

Sans compter que les pressions sont parfois indirectes, mais bien réelles. La France, État signataire du statut de Rome portant création de la Cour, a récemment évoqué dans un communiqué l’« immunité » dont bénéficieraient les dirigeants israéliens. Une manière de dire qu’elle ne compte pas respecter le mandat d’arrêt émis par La Haye. « Bien sûr, à la fin, tout dépend des choix politiques des États, qui peuvent préférer préserver leur relation bilatérale avec certains pays plutôt que de respecter leurs obligations vis-à-vis du statut de Rome », déplore un spécialiste des questions de justice internationale.

Dans un communiqué aux accents très menaçants, voire belliqueux, des sénateurs américains avaient plus directement menacé le procureur, début 2024. Ils ne s’étaient pas privés de critiquer « l’hypocrisie et les doubles standards » de la CPI : « Si vous sortiez un arrêt pour les autorités israéliennes, nous considérerions ceci comme une menace, non seulement contre la souveraineté d’Israël, mais aussi contre celle des États-Unis ».

Des menaces qui pourraient être mises à exécution sous le second mandat de Donald Trump, qui débutera en janvier. Lors de son premier passage au pouvoir, en 2020, ce dernier avait déjà décidé de sanctionner la prédécesseur de Karim Khan, Fatou Bensouda, et son adjoint.

De nouvelles sanctions « pourraient avoir des conséquences sur l’existence même de la Cour. Elles rendraient impossible le simple fait de travailler avec certaines entreprises annexes auxquelles a recours la CPI », prévient Ilya Nuzov, du bureau Justice internationale de la Fédération internationale des droits humains (FIDH). Il cite notamment les entreprises informatiques « qui n’ont aucune envie de perdre leurs marchés aux États-Unis ».

Fatou Bensouda avait également fait l’objet d’une intense campagne de déstabilisation à partir du moment où elle a décidé de se pencher sur la situation en Palestine, à partir de 2015. En mai dernier, le Guardian révélait la « guerre secrète » menée contre elle par les services israéliens pour la convaincre d’abandonner son enquête sur les crimes commis en Palestine.

Plusieurs sources au bureau de la procureure ont confirmé à Jeune Afrique la campagne de déstabilisation menée contre Fatou Bensouda. « Au départ, ils ont d’abord tenté de faire ami-ami. Plusieurs officiels israéliens se sont présentés à son bureau pour la convaincre d’abandonner ses enquêtes. » Puis la situation s’est envenimée, et l’espionnage a commencé. « Ils écoutaient ses conversations, afin de récolter des informations sur les sujets sur lesquels nous travaillions. Ils sont allés jusque chez elle, pour prendre des photos de son domicile. Ils l’ont placée sous surveillance, de même que son époux, dans le but de trouver des éléments compromettants pour les discréditer », explique un membre de son entourage. Des pratiques qui ont forcé la procureure à changer de domicile et à renforcer sa sécurité.

Suspension ?

« Les pressions que subit le bureau de Karim Khan aujourd’hui n’ont rien de nouveau. Fatou Bensouda en avait fait l’expérience avant lui », insiste un autre spécialiste du droit international. Mais le procureur a décidé, à son entrée en fonction, d’inculper des responsables politiques en dehors du continent africain. « De nombreux États ont soutenu la création de la CPI en se disant qu’ils ne seraient de toute façon pas visés. Pour certains Occidentaux, c’est presque un affront que d’avoir émis un mandat d’arrêt contre Netanyahou en même temps que contre les chefs du Hamas. Ces gens étaient persuadés que la CPI ne les concernait pas », ajoute notre interlocuteur.

« Il est important aujourd’hui de dire les choses clairement : si nos actes ne traduisent pas notre volonté d’appliquer le droit de manière impartiale, si notre application du droit est perçue comme étant sélective, nous aurons contribué à son effondrement », avait justifié Karim Khan. « Le procureur a une stratégie que l’on peut qualifier de courageuse ou d’opportuniste, au choix, mais qui l’expose », résume notre source.

Décrit comme un avocat brillant et un bourreau de travail, Karim Khan pourra-t-il continuer à exercer son mandat de procureur ? En novembre, la FIDH appelait à sa suspension après des accusations de harcèlement portées contre lui. « Ces allégations, ainsi que l’enquête externe qu’elles ont provoquée, mettent en lumière des problèmes ancrés dans la culture organisationnelle de la Cour ainsi que des défaillances structurelles qui doivent amener à une prise de conscience et à des réformes urgentes », insistait la FIDH.

« Nous avons considéré que, compte tenu de la gravité des accusations, le procureur devrait prendre du recul, ou être suspendu, pour ne pas gêner le travail de la Cour », explique Ilya Nuzov, pour la FIDH. Le spécialiste de la justice internationale que nous avons contacté évoque pour sa part des « accusations crédibles et sérieuses ». Le procureur a, quant à lui, décidé de ne plus s’exprimer sur le dossier tant que l’enquête est en cours. Et il s’est assuré les services d’un avocat britannique, Gideon Benaim, spécialisé dans les problèmes de « réputation ».

(Tiré de Jeune Afrique)

_thumbnail.jpg)